2007年06月29日

六角堂の「太子の水」

どうも。

京つうスタッフの「チビノリダーに似てる」って言われる方のスネ夫です。

いやいや暑いです。 たいへんです。

今月は「京の名水」というテーマでありましたが、正直この手の内容は

ぼくは全くボキャブラリーが無かったのです。

他のスタッフは、何気に・上手にまとめてるし、いろいろ見に行ってるので

スゲーなぁ…と、感心します。

そんなぼくですがとりあえず、「名水」はどうやら神社やお寺にあるようだ…

と、勝手に思い込みちょっくら行ってみました。

六角堂(頂法寺)です。

…実は初めて中に入りました。

水を求めては行ってみたものの…。

↑ コレに関しては、わりに普通であった。 何も「名水」な感じもない。

ありゃ! 何かがたくさんこっち見てる。

なんだ!? オマエは?

へぇ。 カワイイねぇ。

そんな中、さらに奥へ行きますと…

…涼しげに白鳥と鯉が泳いでいました。

が、しかし。

なんと聖徳太子が水浴びをしたといわれる水(場所)だそうです。

現在は人工池で、「聖徳太子沐浴の古跡」の案内板があるだけですが。

『用明天皇の二年(587)、聖徳太子は四天王寺を建てるための

用材をたずねて、ここ、山城国愛宕(おたぎ)郡の杣(そま)に入った。

夕方御持仏を多良の木に懸け、泉で沐浴をされた。浴後枝にかけた

持仏が木から離れず、光をはなって「我は汝の本尊となって七世を

経たが、ここは衆生に利益を与えるにふさわしい地であるから御堂を

建ててほしい」というお告げがあり、この地に六角堂が建立されたと

伝える古跡である。』

だ、そうです。

これを名水テーマにして良いのか?と、自身も思う所はありますが。

結果オーライです。

京都の真ん中なので、

へそ石です。(これは有名)

ふんふん。六角堂って楽しいなぁ。

しかし暑いなぁ。 のどが渇いたなぁ。

お茶買おう。

うわ。 京都のお茶って書いてある!

ほんまに京都の会社のお茶ではないか。

これをネタにすれば良かったかも…。

■六角堂(頂法寺)

■お茶

美山名水株式会社

京つうスタッフの「チビノリダーに似てる」って言われる方のスネ夫です。

いやいや暑いです。 たいへんです。

今月は「京の名水」というテーマでありましたが、正直この手の内容は

ぼくは全くボキャブラリーが無かったのです。

他のスタッフは、何気に・上手にまとめてるし、いろいろ見に行ってるので

スゲーなぁ…と、感心します。

そんなぼくですがとりあえず、「名水」はどうやら神社やお寺にあるようだ…

と、勝手に思い込みちょっくら行ってみました。

六角堂(頂法寺)です。

…実は初めて中に入りました。

水を求めては行ってみたものの…。

↑ コレに関しては、わりに普通であった。 何も「名水」な感じもない。

ありゃ! 何かがたくさんこっち見てる。

なんだ!? オマエは?

へぇ。 カワイイねぇ。

そんな中、さらに奥へ行きますと…

…涼しげに白鳥と鯉が泳いでいました。

が、しかし。

なんと聖徳太子が水浴びをしたといわれる水(場所)だそうです。

現在は人工池で、「聖徳太子沐浴の古跡」の案内板があるだけですが。

『用明天皇の二年(587)、聖徳太子は四天王寺を建てるための

用材をたずねて、ここ、山城国愛宕(おたぎ)郡の杣(そま)に入った。

夕方御持仏を多良の木に懸け、泉で沐浴をされた。浴後枝にかけた

持仏が木から離れず、光をはなって「我は汝の本尊となって七世を

経たが、ここは衆生に利益を与えるにふさわしい地であるから御堂を

建ててほしい」というお告げがあり、この地に六角堂が建立されたと

伝える古跡である。』

だ、そうです。

これを名水テーマにして良いのか?と、自身も思う所はありますが。

結果オーライです。

京都の真ん中なので、

へそ石です。(これは有名)

ふんふん。六角堂って楽しいなぁ。

しかし暑いなぁ。 のどが渇いたなぁ。

お茶買おう。

うわ。 京都のお茶って書いてある!

ほんまに京都の会社のお茶ではないか。

これをネタにすれば良かったかも…。

■六角堂(頂法寺)

■お茶

美山名水株式会社

2007年06月25日

京都伏見 御香宮「石井の御香水」

こんにちは。

京つうスタッフのムーミンパパです。

京都も梅雨に入りましたが、今年は例年に比べても雨の量が少ないような・・・・・予報では今年の夏は猛暑との事です。

そこで、少しでも皆様に涼しい気分を味わってもらえればと思い、6月の京つうマガジンのテーマは「京の名水」 です。

私がご紹介させていただくのは、京都は伏見にある御香宮「石井の御香水」です。

社の名の由来となった清泉で「石井の御香水」として、伏見の七名水の一つで、徳川頼宣、頼房、義直の各公は、この水を産湯として使われた。絵馬堂には御香水の霊験説話を画題にした『社頭申曳之図』が懸っている。明治以降、涸れていたのを昭和五十七年復元、昭和六十年一月、環境庁より京の名水の代表として『名水百選』に認定された。

最近では大量に水を汲みにこられる業者、一般の方が多くなり注意書きのタテ看板も設置されなんだか風情がなくなり寂しい感じしてなりません。

表門(伏見城大手門)・国指定重要文化財

元和八年(一六二二)、徳川頼房(水戸黄門の父)が伏見城の大手門を拝領して寄進した。

どっしりと落ち着いた豪壮な構えは伏見城の大手門たる貫禄を示しています。

《交通案内》

●京阪電車…伏見桃山駅下車

●近鉄京都線…桃山御陵前下車

●JR奈良線…桃山駅下車

※いずれも徒歩5分以内。赤い大鳥居が目印です。

《住所》

●京都市伏見区御香宮門前町

京つうスタッフのムーミンパパです。

京都も梅雨に入りましたが、今年は例年に比べても雨の量が少ないような・・・・・予報では今年の夏は猛暑との事です。

そこで、少しでも皆様に涼しい気分を味わってもらえればと思い、6月の京つうマガジンのテーマは「京の名水」 です。

私がご紹介させていただくのは、京都は伏見にある御香宮「石井の御香水」です。

社の名の由来となった清泉で「石井の御香水」として、伏見の七名水の一つで、徳川頼宣、頼房、義直の各公は、この水を産湯として使われた。絵馬堂には御香水の霊験説話を画題にした『社頭申曳之図』が懸っている。明治以降、涸れていたのを昭和五十七年復元、昭和六十年一月、環境庁より京の名水の代表として『名水百選』に認定された。

最近では大量に水を汲みにこられる業者、一般の方が多くなり注意書きのタテ看板も設置されなんだか風情がなくなり寂しい感じしてなりません。

表門(伏見城大手門)・国指定重要文化財

元和八年(一六二二)、徳川頼房(水戸黄門の父)が伏見城の大手門を拝領して寄進した。

どっしりと落ち着いた豪壮な構えは伏見城の大手門たる貫禄を示しています。

《交通案内》

●京阪電車…伏見桃山駅下車

●近鉄京都線…桃山御陵前下車

●JR奈良線…桃山駅下車

※いずれも徒歩5分以内。赤い大鳥居が目印です。

《住所》

●京都市伏見区御香宮門前町

2007年06月21日

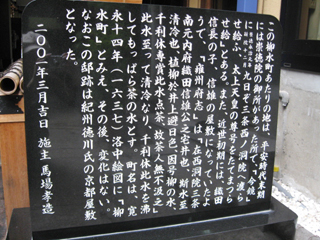

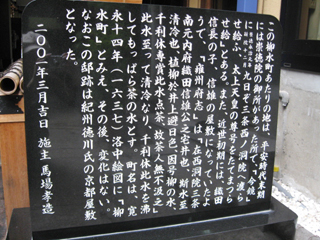

町角の名水 柳の水

皆様こんにちは

梅雨より紫外線が敵!!と何度も言ってる京つうスタッフVGCです。

今月6月のテーマは「京の名水」なのですが、

探せば京都も名水はいっぱいありますよね!

今回VGCがご紹介したい名水は以前自分が何度も

目の前を通っていた西洞院三条下ル柳水町 「柳の水」です。

馬場染工業株式会社さんの店先にあります。

看板に書いてあるんですが、千利休がお茶に使われたそうです。

奥に石碑があるそうなんでちょっと行ってみました。

石碑を見てたら馬場染工業の四代目という方がおられたので

少し話を聞けました。

ここのお水は何百年も前から「柳の水」として柳水町にあり、

水質も変わってないそうです。

水質調査でももちろんずっと合格

古書にも「柳の水」と書かれています。

上のイラストの井戸がこの井戸

今はもう使用していない

そうです。

実際に水を汲むには店先の所ではなく、店の奥の

ここから汲むのだそうです。

以前は店先に蛇口をつけて汲めるようにしていたそうですが、

あまりにもたくさんの方が車で来られ、行列になり、ご近所から苦情が

来てしまったとの事で、店先の蛇口は取り外したそうです。

「町角の名水」という事で、ご近所さんや市内の料亭さん、

茶道をされている方、大阪や東京からなどたくさん来られているそうです。

ちなみに見づらいですが注意書き

汲みに来る時は清潔な容器で!!

取水時間は午前8時から午後6時まで!!

定休日は日曜!!

マナーを守って美味しいお水をイタダキマショウ~

梅雨より紫外線が敵!!と何度も言ってる京つうスタッフVGCです。

今月6月のテーマは「京の名水」なのですが、

探せば京都も名水はいっぱいありますよね!

今回VGCがご紹介したい名水は以前自分が何度も

目の前を通っていた西洞院三条下ル柳水町 「柳の水」です。

馬場染工業株式会社さんの店先にあります。

看板に書いてあるんですが、千利休がお茶に使われたそうです。

奥に石碑があるそうなんでちょっと行ってみました。

石碑を見てたら馬場染工業の四代目という方がおられたので

少し話を聞けました。

ここのお水は何百年も前から「柳の水」として柳水町にあり、

水質も変わってないそうです。

水質調査でももちろんずっと合格

古書にも「柳の水」と書かれています。

上のイラストの井戸がこの井戸

今はもう使用していない

そうです。

実際に水を汲むには店先の所ではなく、店の奥の

ここから汲むのだそうです。

以前は店先に蛇口をつけて汲めるようにしていたそうですが、

あまりにもたくさんの方が車で来られ、行列になり、ご近所から苦情が

来てしまったとの事で、店先の蛇口は取り外したそうです。

「町角の名水」という事で、ご近所さんや市内の料亭さん、

茶道をされている方、大阪や東京からなどたくさん来られているそうです。

ちなみに見づらいですが注意書き

汲みに来る時は清潔な容器で!!

取水時間は午前8時から午後6時まで!!

定休日は日曜!!

マナーを守って美味しいお水をイタダキマショウ~

2007年06月18日

白菊水

鴨川で鹿が迷子になってまだ捕まっていないのが

今、とても気になっている“チャーリー”です。

6月のテーマは「京の名水」ということで「水の都・伏見」の

「白菊水」(しらぎくすい)について書いていきたいと思います。

伏見は、昔「伏水」(ふしみ)と書かれるほど

町のあちらこちらで良い水が湧き出していました。

そこに、「伏見七つ井」と呼ばれる井戸があり、

その七つの井戸の一つに 『清酒 神聖』 の仕込み水でもある

「白菊水」があります。

大手筋の一筋南の通りを

大手筋の一筋南の通りを

少し下がったところに、

おいしいお酒と鳥料理が

味わえるお店「鳥せい本店」

さんがあります。

そのお店の敷地内に

「白菊水」を汲めるところが

あります。

いつ行っても2~5人位は

ペットボトルを持って

水を汲みに並んでいます。

ここでは水が出る竹の右上に

ボタンがあり、それをを押さ

なければ水が出ないという

仕組みになっています。

説明書きの看板には次のように書かれていました。

「白菊水」は、創業延宝5年(1677)の清酒神聖・山本本家の酒造りに

使われ、香りのよい飲み口の端麗な日本酒を醸し出す水。

全国名水百選に選ばれた 御香水の水脈と同じくしています。

「白菊水」の伝説は、その昔、稲の豊作を願い 白菊を愛でる翁(仙人)が

「この地に日照りが続き、稲が枯れるようなとき、私の愛でた白菊の露の

一雫より清水が湧き出す」と告げたとされています。

その白菊の翁が姿を変えたといわれる「白菊石」は御香宮の境内に

祀られています。

また、この「鳥せい本店」さんの店内でもお水を飲むことができます。

近所の小学生が休憩がてら、ここの水を飲みにきています。

(鳥せい本店さんで出される飲み水は、この白菊水です。)

■「白菊水」(しらぎくすい)===================

清酒 「神聖」 仕込水

・水質 中硬水

・使用例 抹茶・緑茶・炊飯・コーヒー

昔、この地を久米の里といいし頃、天太玉命の顕現と曰う老翁あり、

旱魁水枯るるとき、老翁の育みし白菊を振り給えば清冽な水

滝々に尽きず湧き稲豊かに稔ったという。

今も、清酒 神聖 の酒造り水として、

全く処理を必要としない天然の水として使用され、

伏見の酒特有の芳醇な香りと

綺麗で柔らかな味の酒を醸し出します。

===============================

今、とても気になっている“チャーリー”です。

6月のテーマは「京の名水」ということで「水の都・伏見」の

「白菊水」(しらぎくすい)について書いていきたいと思います。

伏見は、昔「伏水」(ふしみ)と書かれるほど

町のあちらこちらで良い水が湧き出していました。

そこに、「伏見七つ井」と呼ばれる井戸があり、

その七つの井戸の一つに 『清酒 神聖』 の仕込み水でもある

「白菊水」があります。

少し下がったところに、

おいしいお酒と鳥料理が

味わえるお店「鳥せい本店」

さんがあります。

そのお店の敷地内に

「白菊水」を汲めるところが

あります。

いつ行っても2~5人位は

ペットボトルを持って

水を汲みに並んでいます。

ここでは水が出る竹の右上に

ボタンがあり、それをを押さ

なければ水が出ないという

仕組みになっています。

説明書きの看板には次のように書かれていました。

「白菊水」は、創業延宝5年(1677)の清酒神聖・山本本家の酒造りに

使われ、香りのよい飲み口の端麗な日本酒を醸し出す水。

全国名水百選に選ばれた 御香水の水脈と同じくしています。

「白菊水」の伝説は、その昔、稲の豊作を願い 白菊を愛でる翁(仙人)が

「この地に日照りが続き、稲が枯れるようなとき、私の愛でた白菊の露の

一雫より清水が湧き出す」と告げたとされています。

その白菊の翁が姿を変えたといわれる「白菊石」は御香宮の境内に

祀られています。

また、この「鳥せい本店」さんの店内でもお水を飲むことができます。

近所の小学生が休憩がてら、ここの水を飲みにきています。

(鳥せい本店さんで出される飲み水は、この白菊水です。)

■「白菊水」(しらぎくすい)===================

清酒 「神聖」 仕込水

・水質 中硬水

・使用例 抹茶・緑茶・炊飯・コーヒー

昔、この地を久米の里といいし頃、天太玉命の顕現と曰う老翁あり、

旱魁水枯るるとき、老翁の育みし白菊を振り給えば清冽な水

滝々に尽きず湧き稲豊かに稔ったという。

今も、清酒 神聖 の酒造り水として、

全く処理を必要としない天然の水として使用され、

伏見の酒特有の芳醇な香りと

綺麗で柔らかな味の酒を醸し出します。

===============================

2007年06月11日

市比売神社の「天之真名井」

こんばんは。

京つうスタッフの夏男、もーちゃんです。

夏の日差しがじりじりと眩しい季節になってきました。

夏ばて知らずで今年も頑張りたいと思います。

その前に憂鬱な梅雨を乗り越えねばなりませんが・・・。

さて、6月のテーマは「京の名水」ということで、

河原町五条から歩いて3分ほどのところにある

「市比売神社(いちひめじんじゃ)」の「天之真名井(あめのまない)」を紹介します。

実は以前、この近くの会社に勤めていたことがあり、

毎日のように河原町通を五条から七条に抜けていたのですが、

河原通から西に入ってすぐの「市比売神社」を訪れたのは初めてのことです。

マンションの一階が社務所になっている「市比売神社」の創建は相当古く延暦14(795)年と伝えられており、京都でももっとも古い神社のうちのひとつです(795年といえば、平安京に都が移された翌年のことです)。

※現在地に移ったのは天正19(1591)年のことです。

境内の奥にある井戸が「天之真名井(あめのまない)」で、静かに水が湧き出ています。

(水汲み用に蛇口も設置されています)

清和天皇(天安2年/858年即位)から後鳥羽天皇(寿永2年/1183年即位)に至る27代の間は皇子誕生の際に、この水を産湯に使ったという言い伝えがあり、女の子が生まれたら、産湯にこの「天之真名井」の水を使うといいそうです。

良縁、子授け安産、また女人厄除けの神社としても有名です。

「天之真名井」の上に並べられているマトリョーシカみたいなかわいい人形は『姫みくじ』というおみくじです。

夏バテ知らずの夏男といいながら、30度近くまで気温のあがった今日、市比売神社まで自転車でいくだけで太陽に負けそうになりました。

写真を撮るよりも乾いたノドを潤したい欲望にとらえられた僕に、「天之真名井」はやさしく沁みいり、少しだけ日差しが陰ったような気がしました。

■市比賣神社 京都市下京区河原町五条下ル一筋目西入

京つうスタッフの夏男、もーちゃんです。

夏の日差しがじりじりと眩しい季節になってきました。

夏ばて知らずで今年も頑張りたいと思います。

その前に憂鬱な梅雨を乗り越えねばなりませんが・・・。

さて、6月のテーマは「京の名水」ということで、

河原町五条から歩いて3分ほどのところにある

「市比売神社(いちひめじんじゃ)」の「天之真名井(あめのまない)」を紹介します。

実は以前、この近くの会社に勤めていたことがあり、

毎日のように河原町通を五条から七条に抜けていたのですが、

河原通から西に入ってすぐの「市比売神社」を訪れたのは初めてのことです。

マンションの一階が社務所になっている「市比売神社」の創建は相当古く延暦14(795)年と伝えられており、京都でももっとも古い神社のうちのひとつです(795年といえば、平安京に都が移された翌年のことです)。

※現在地に移ったのは天正19(1591)年のことです。

境内の奥にある井戸が「天之真名井(あめのまない)」で、静かに水が湧き出ています。

(水汲み用に蛇口も設置されています)

清和天皇(天安2年/858年即位)から後鳥羽天皇(寿永2年/1183年即位)に至る27代の間は皇子誕生の際に、この水を産湯に使ったという言い伝えがあり、女の子が生まれたら、産湯にこの「天之真名井」の水を使うといいそうです。

良縁、子授け安産、また女人厄除けの神社としても有名です。

「天之真名井」の上に並べられているマトリョーシカみたいなかわいい人形は『姫みくじ』というおみくじです。

夏バテ知らずの夏男といいながら、30度近くまで気温のあがった今日、市比売神社まで自転車でいくだけで太陽に負けそうになりました。

写真を撮るよりも乾いたノドを潤したい欲望にとらえられた僕に、「天之真名井」はやさしく沁みいり、少しだけ日差しが陰ったような気がしました。

■市比賣神社 京都市下京区河原町五条下ル一筋目西入